一家5口坐45小时火车赶杭州!这几天,大军出动了!有人随身必带的,竟是这样东西……

8月底9月初,又是一年开学季。

近日,六千多名浙大新生,从全国各地源源不断赶到杭州报到。“我们几乎把家都搬过来啦!”来自甘肃的王同学一家8人,一起坐飞机来杭州报到;还有一家五口人坐了45个小时的绿皮火车……

相比现在新生行李箱里的笔记本电脑、成套的新衣服新鞋等,上个世纪八九十年代,一双妈妈花了一个月亲手赶制的布鞋,就能够让走出山村的大学生开启新学期的无限美好,而这样一双充满母爱的鞋竟可以保存32年……

我家鞋柜的最高一格,藏有一双布鞋。布鞋是用绳子捆扎着的,套了个塑料袋,外面有个原来装过篮球鞋的空盒子保护着。

1993年的夏天,我收到了大学录取通知书。小小的山村,顿时因有人跳出“农门”一消寂寞,热闹起来。村民饭后茶余的谈资,都是山里出了个大学生。“他们家孩子真争气,考上了大学。”“这是村里第一个重点大学生,真不容易。”“以后吃国家饭了,不用种地了。”母亲听了邻居们褒扬儿子的话格外高兴,几夜睡不着觉。

布鞋养脚也养人。母亲心里想,9月1日儿子要去外地上大学了,以前做的布鞋旧了,也不成样子,还有个把月,快马加鞭一下,开学前做双新布鞋。

新布鞋,新学校;新起点,新期盼。母亲说,你在大学里读书,穿着姆妈纳的鞋,路会越走越远越走越宽。

母亲出生于1949年。生在旧社会,长在红旗下。童年家庭的苦难,18岁早早嫁人的窘迫,四个葫芦娃成长的辛酸,使得她早生华发。农村活多,从日出干到日落,从晨光忙到灯光,家里家外的一切,母亲早已驾轻就熟。

记忆中,母亲每年过年都会亲手给我们四姐弟妹做双新布鞋。正月里,逢着天气晴朗,孩子们穿着母亲刚刚新做的棉鞋,甭提有多高兴了。

展开全文

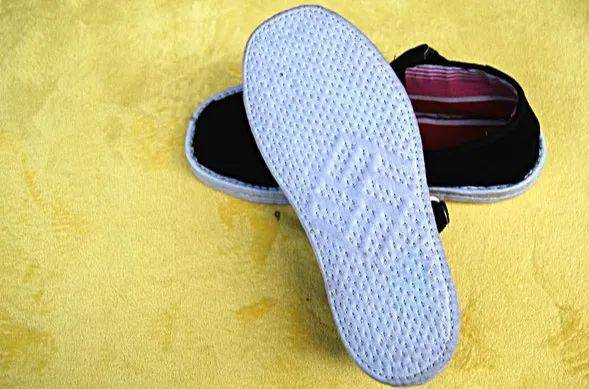

母亲给我做的棉鞋,是蚌壳鞋,黑色灯芯绒鞋面,白色的千层底,暖暖的,合脚又合时。姐姐和妹妹的新棉鞋,是红色的,还有一些简单的花纹。我们穿着它到亲戚家拜年,他们都会问同一个问题,“真好看!你姆妈做的吧?”

“是的,姆妈做的。”我们的回答异口同声。一针针,一线线,一双双,母亲的布鞋温暖了我们的脚,也温暖了我们的童年。

母亲不是裁缝,她不会做标准意义上的衣服裤子,但缝缝补补却不在话下,简单的孩子衣裤自己也会试着缝做。当时的年代,有的穿就很好了,在农村还没有多少人会惦记着好看与美观,保暖蔽体是第一位的。母亲做的鞋顶呱呱,村里数一数二,大家都公认。牢,色好,到位,合脚;不仅细实,而且得体大方。

慈母手中线,游子“脚上鞋”。临行密密缝,意恐迟迟归。经过一个月的操劳,母亲为我上大学做的新布鞋终于完工了。8月26日那天一早,我醒来发现床头放了一双布鞋。崭新的,黑色的鞋面。翻过来,白色的底,麻线的针脚密密麻麻,一圈又一圈,像极了县城高中不规则的操场跑道。

“越走越远,越走越宽。”母亲一针针用力纳成的跑道,成了我求学、工作漫漫人生路的指明灯。母亲文化很低,只读了三年书,但她明白人生的路是要靠自己走的,就像这鞋底,中心的圆小一点,越往外越大,走过一圈又一圈,路会不断扩大,舞台也会不断扩大。

父亲说,母亲为我上大学做的鞋,有时是在晚上干的针线活,灯光暗,经常不小心扎了手,流了血。“赶时间,手指扎破流血”,父亲的话让我想起母亲赶新鞋的无数画面,想起孩童时母亲做鞋的无数画面。

做鞋,首先需要鞋样。母亲积了许多鞋样,有一大叠,大小不一,夹在厚厚的书中,它们都是用报纸剪成的。有一些样,听说是外婆给她的;有一些样,是她向村里人依样画葫芦剪的;有一些样,是母亲自己修剪的。因为我们家的脚比较特殊,宽一点,没有现成的模板,需要根据实际情况调整,这得依靠经验和技术。随着时间的流淌,母亲对此游刃有余。母亲对待这些鞋样,就像对待宝贝一样,锁在箱子里,生怕一不小心不见了,或者莫名其妙给孩子们拿去玩掉了。

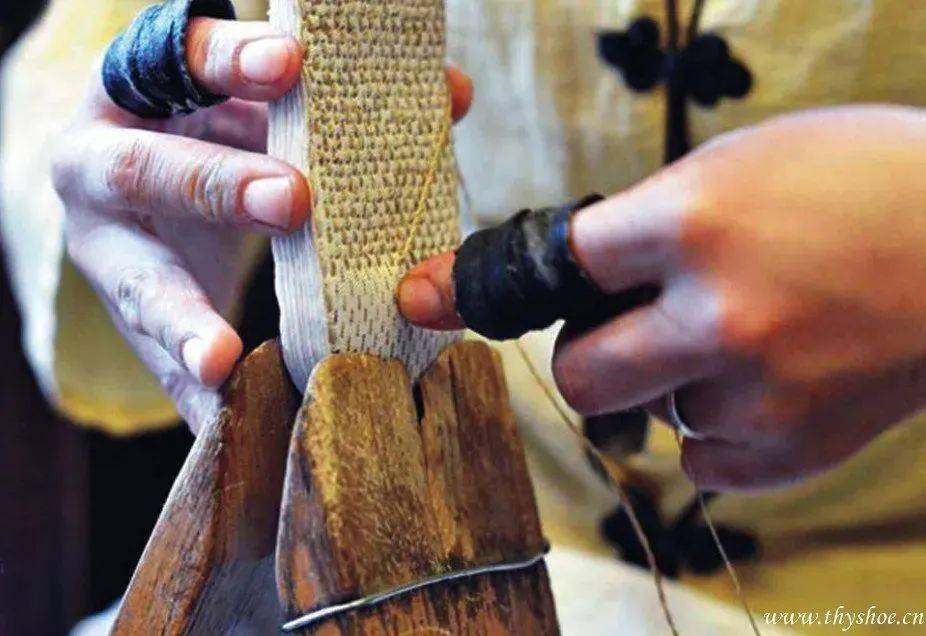

接下来是糊鞋底和纳鞋底。这是所有程序中最为艰巨的一环,要用力。一针针,一线线,一圈圈,丝毫不得偷懒;纳得要美观,针脚与针脚之间,针圈与针圈之间,讲究匀称,这是地地道道的功夫活,马虎不得。糊鞋底,需先找一些破旧衣裤,一块块拆下来,洗净晒干,一层层叠好。然后找一块木板,用米糊将大小不等的布片糊到木板上,糊成鞋底样。糊一层晒干一层,糊一层晒干一层,如此反复,直至达鞋底厚度。鞋底以白为美,以白为常,中间可夹它色。鞋底糊好后,必须晒干,用榔头锤实。接着就可以纳鞋底了。麻线,是用从山前屋后采得的苎麻制成的。母亲自己种自己做,一切了然于胸。弄好的麻线,需圈团打蜡方可用。这些活,幼年的我也帮母亲干过,特别是打蜡,我挺喜欢干。蜡过线滑,感觉万千。有时蜡大,干得丝滑;有时蜡小,一不小心麻线穿透过蜡至手,一顿辣乎乎。手痛之极,哇哇大叫。母亲总是急切得问,“弄到手了么?心急吃不了热豆腐,我叫你慢点嘛。”

母亲纳的鞋底,均匀细密,针脚相向,线路规整,圈圈有方。是啊,这何尝不是母亲生活的跑道,母爱的跑道?

鞋底很厚,差不多要由二十来层粗布重叠糊成。借助顶针箍、钻头,徒手纳鞋。每一针都需拉得极紧。没有手力,不咬牙,是干不成干不好这穿针引线的。每一针的背后,都是母亲的力。纳鞋底,扎破手流血,是家常便饭。流血了,母亲常把手指吮在嘴里,等血没有了,就继续干。母亲手上流的血、手上起的老茧,我记忆犹新。

再接着是制作鞋面及上好鞋面。通常用灯芯绒布面,黑色居多,红色较少,红显喜庆适于姐妹穿。鞋口比较讲究,需要用质地细密的哔叽布条,有弹性,便于穿鞋。鞋面和鞋底一经缝合,一双新鞋便做好了,可谓是巧夺天工。当然,这样还不能马上穿,因为鞋没有得到尽情舒展。

还需要用楦头楦好鞋,这是做鞋的最后一道工序。楦头都是用上好的木头做成的,由大大小小的很多构件组成,最重要的莫过于脚趾头和脚后跟这两个楦头。楦鞋的时候,不能蛮干,否则功亏一篑,新鞋报废。母亲从来没有在楦中报废过一双鞋,因为她深深知道,每一针每一双都来之不易,孩子们的新年不能没有新鞋。

母亲为我上大学做的鞋,就像艺术品一般。试穿一下,真合适,不大不小,真正量身定制的“母亲鞋”!我拿起那双鞋,看着自己的脚,潸然泪下。

大学的第一年,碰到好的天气,我就穿上“母亲鞋”。后来发现底磨了边也磨了点,我心痛极了,把它收起来,不舍得穿,深怕有一天穿坏了穿破了,就把它晒过藏好。后来,每年穿它的天数都不多。但我每年都要打开看看,梅雨天会不会生毛?保存得好不好?

大学毕业后,很多东西都没有带回来,但“母亲鞋”我一直记得,安然与我回到了故土。工作、成家,三十年间我前前后后搬了四次家。那双布鞋始终一直伴随着我,如身上的器官一般,算起来共同度过了整整32个春秋。这些年的春或秋,我都会拿出来穿上几天,又收起来放好,这成了我一个雷打不动的习惯。

大学期间,运动鞋穿得多。之后,鞋子的品类也丰富了,毕竟做布鞋太辛苦,母亲眼睛也花了,我叫母亲不用为我做布鞋了。后来,母亲是不做布鞋了。但每逢我搬家,她就做来几双布拖鞋,说新房子里好用。

前段时间,我去了一个温泉小镇,看到桥头有一家传统手工艺的布鞋店。一瞬间,母亲的那双布鞋就立马浮现在我眼前,勾起了无限的过往与岁月的涟漪。

布鞋心连心,是永远的“母亲鞋”,穿着它,路亦远,爱亦宽。

一代人有一代人的开学季

今年的大学新生

主要是2006年和2007年出生

06后、07后闪亮登场了

时代在进步

大学生行李箱里的东西也一直在变

你上大学时所带的东西里

印象最深刻的是什么

欢迎评论区留言分享

评论