“被法人”乱象调查:大学生找兼职竟成了4家公司的“老板”,名下公司被虚开发票140万?

新京报记者 隋坤 编辑 胡杰 校对 张彦君

“被当老板”3年后,张小乔(化名)才知道:自己竟然是多家公司的法定代表人,且名下公司被虚开了140万元的发票。

“那年我还在上大学,只是想兼职赚点零花钱,怎么就成了4家公司的‘老板’?”张小乔对新京报记者说。

随着工商注册制度改革,公司登记手续日趋人性化,线上提供身份信息以及扫脸确认就能完成工商注册。一些不法分子因此打着招“兼职”的幌子,套取涉世未深的大学生个人信息,诱导他们完成刷脸确认手续,进行公司登记,后在其名下公司实施违法犯罪活动。

一些大学生在完全不知情的情况下成为“公司法定代表人”或“高管”,其名下公司往往被不法分子进行虚开发票等违规违法行为。一些受害者因此在求职、考公上受阻,甚至大学未毕业就背负数十万元罚款、惹上官司。

北京市恒君律师事务所律师郭家桐表示,大学生“被法人”乱象,可能让受害人背上巨额债务,同时也破坏了市场秩序,损害国家税收利益并滋生其他犯罪。

郭家桐解释,所谓“冒名”,指的是使用他人身份证注册公司。在此基础上,大学生以“刷脸”的形式“被法人”,监管部门往往认为不属于指导意见中提及的“冒名”情形,也就无法对公司予以撤销。

如今,张小乔名下公司因虚开发票问题无法完成注销,她也因此受到拖累,心仪的工作就此错过。目前,张小乔已委托法律团队帮助注销名下公司、涤除公司“高管”身份,但高昂的维权成本,让她感到“心力交瘁”。

兼职时遇到刷脸陷阱

2023年,张小乔在某兼职公众号看到一条信息:给网店冲人气,到场可得现金400元。

按信息内容来看,这几乎是“无本万利”。张小乔添加广告上的联系方式,按指示来到深圳某办公楼。到达时,她发现屋子里的沙发上已经“坐满了人”。

工作人员给每位兼职人员发了一张表,表格内容都是个人基本信息,比如姓名、电话、身份证号等。

表填完交上去,工作人员要求继续下载某APP并完成注册。注册过程中,张小乔完成了扫脸步骤。当时,她并未对这一步骤产生警惕,“现在需要扫脸注册的软件太多了,很难对扫脸这一行为产生怀疑。”

展开全文

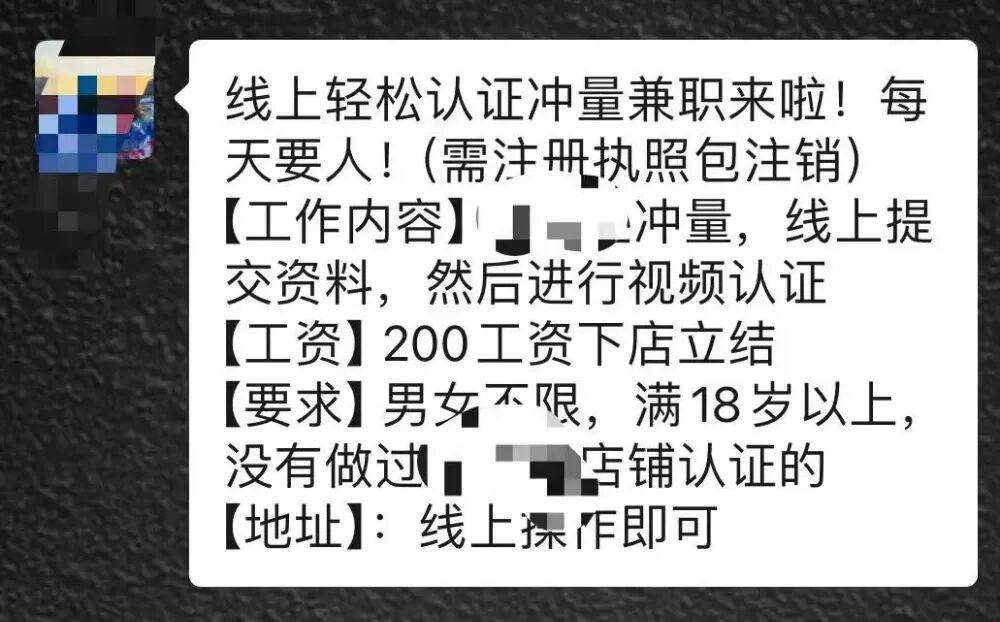

▲一位受害者发来的兼职招聘信息。受访者供图

离开时,张小乔领到了部分报酬,对方表示“信息完成确认后再发放剩余酬劳”。

之后,对方删除好友失联。

此后两年,张小乔逐渐淡忘此事。直到2025年,张小乔因为换工作,接到了背调公司的电话。电话中她得知,自己名下担任法定代表人的有4家公司。最终经过专业税务事务所代为查询,张小乔得知,自己名下所有公司均涉嫌虚开发票,金额总计140万元。

郑运昌(化名)被以兼职名义套取信息发生在2022年,那年他刚上大一,事发地位于四川成都。

大学入学后,郑运昌加入校园内部的兼职群。某天,一则兼职信息吸引了他的注意:某大型电商企业冲量,线上提交资料,然后进行视频认证,200元工资立结。

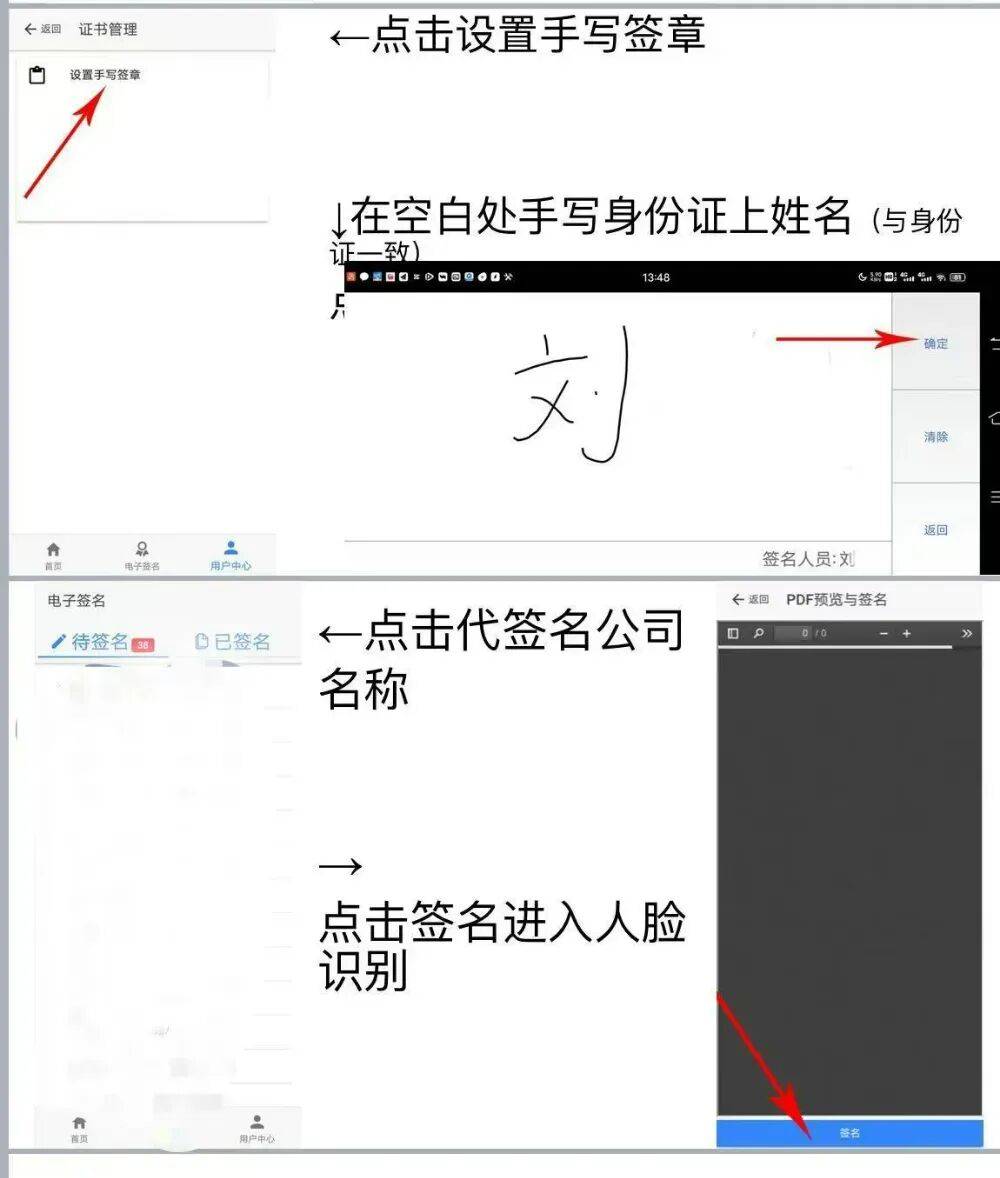

郑运昌线上联系对方后,对方发来一份指导手册,上面详细教授了如何下载某市场监管电子签名平台,然后一步步线上签名、扫脸。“当时按照指引照做时什么都不懂,只觉得这就是一次简单的兼职。”

2025年,一次偶然机会,郑运昌在社交平台上刷到盗用信息注册公司的骗局,忽然想起大一时的经历。随后,他联系了税务事务所代为查询,得知自己名下不仅存续着几家担任法定代表人的公司,还在其他公司担任高管监事和股东。不幸中的万幸是,与他相关联的公司尚未发生违法违规的经营行为。

事后,郑运昌将自己的经历发到网上,直到有共同经历的人联系他,才发现受害人的数量远比想象中多。

“有时候每天能收到几十条私信、留言,都是被骗的大学生来询问怎么办。我发现像我一样名下公司未涉违法违规的受害人只是少数,大多数受害人名下公司都被虚开了发票,金额从几十万到几百万不等。他们当中有人求职受影响,有人考公受影响,有的莫名其妙背上一大笔债务。许多大学生尚未毕业,就已经对生活失去了信心。”

注册公司易,注销公司维权难

新京报记者发现,注册公司简单,但注销公司、涤除高管职位很难。

如果所涉及公司并未涉违法违规经营,作为企业法定代表人,受害人有权按照流程注销名下公司。但是,完成这些流程往往涉及诸多时间成本和专业知识,许多受害人会委托企业财税服务工作室代办。

一位工作室经营者告诉新京报记者,仅法定代表人注销公司的服务费用就在5000元上下,如果涉及高管职位涤除,费用还要再加千元。

上述工作室经营者还表示,如果名下公司有虚开发票等违规违法行为,那么公司法定代表人需缴纳罚款、清算税务后才可注销公司。根据广东省税务局官网消息,虚开发票金额在40万元到100万元的,处以10万到30万元罚款;虚开发票金额在100万元以上的,处以30万到50万元罚款。

郑运昌的委托律师、江苏石城律师事务所律师周易告诉新京报记者,除上述情况,最为棘手的是涤除法定代表人和高管职位。“此类案件的受害者除了会被注册公司外,还会担任公司的监事、股东等职位。要想涤除这些职位,需联系到其他大股东和法定代表人。然而此类公司的法定代表人往往同样是受害者,联系难度非常大,即便联系上了对方配合度也不高。”

▲一位受害者发来的PDF指引里详细写了如何完成扫脸步骤。受访者供图

郑运昌除被注册为几家企业的法定代表人外,还莫名担任湖北襄阳某公司监事一职。根据公司信息,郑运昌查询到了该公司法定代表人的联系方式,但根本无法联系到对方。后来,他尝试给公司注册地址邮寄书面辞职信,但EMS反馈并无此地址,也找不到收件人,又将辞职信退了回来。无奈之下,他只能将该公司告上法庭,要求涤除自己的监事职位。

起诉过程中,郑运昌又遇到了新的难题。周易告诉记者,有法院办案人员一直觉得这个事本身就是匪夷所思的。“怎么会有人利用你的信息,注册了一个公司,你还完全不知道?”最终,经过周易不停地上交材料和沟通,案件最终被受理。

有法律界人士告诉新京报记者,此类案件的出现,给各地市场监管部门和法院系统带来了新的挑战。

成都市市场监管部门工作人员告诉记者,“目前大学生因兼职被套取个人信息注册公司的情况是近几年频发的案例。”但面对此类情况时,有关部门如何认定注册人是否为自愿是其中最大的挑战。山东某市市场监管部门工作人员同样表示,从法律层面来讲,注册人提供了身份信息,完成了扫脸确认,是可以被认定为自愿登记的。有关部门如何调配行政资源,去分辨注册信息是注册人自愿提供还是被诱导提供的,才是最难解决的问题。

电子化注册如何防范漏洞

面对频发的大学生兼职被注册公司现象,北京市恒君律师事务所律师郭家桐认为,问题由多方面构成。

首先是大学生风险意识不强,相关法律知识不足。虽然大学生在法律上已经属于完全民事行为能力人,但因其社会经验欠缺,缺乏此类防骗意识,完全不清楚其中的套路及风险,大学生为了赚钱补贴生活,很容易陷入此类骗局之中。

部分大学生希望通过到法院起诉解决此类问题,这不仅需要高昂的律师费,法院审理后也可能因证据不足、无法找到公司真正的实际控制人而驳回其诉讼请求;又或因工商登记显示大学生为公司股东,无法判断其是否与公司有实质关联,最终驳回要求涤除法定代表人等身份的诉讼请求。

最后,即便大学生找到工商代办帮助注销公司,也不能完全使其脱离责任。因其不掌握公司账簿,只能简易注销,公司一旦简易注销,公司存续期间所有责任都需要大学生承担,不仅坐实公司属于学生,更有可能背负高额的债务。

中国人民大学法学院教授刘俊海接受央广网采访时表示,随着各地进一步放宽相关登记手续的要求,个人做“兼职”莫名“被开公司”的现象频现,相关部门如何加强对涉及个人信息采集、处理环节的技术平台监管已成为新的命题。

检察日报曾刊文称,在一些地方,公司注册和设立程序简化到了“手机搞定”的程度。但如此简化的流程也产生了相应问题,假冒他人名义注册公司现象的出现就是例证。现实中,假冒公司往往被用来从事违法犯罪活动,如此一来,虽然前面的审核成本降低了,后面付出的执法、司法成本却要大大提高;同时,这样的流程设置也在客观上刺激了侵犯个人信息违法犯罪行为,加重了后续的打击负担。

“在推进登记注册电子化的同时,个人隐私在数字化时代也更脆弱、更容易受到侵害。如何扎紧篱笆、防范漏洞,是登记机关推进现代化转型的一个重要方面。相关信息的核对也需要相关部门的协同配合,比如公安机关、市场监管部门和其他有关部门要形成执法信息的无缝对接、有机衔接,对于登记当中有疑问的地方,可以合理要求申请人提供更多的基础资料来证实。比如登记者是十八九岁的在校大学生,他要注册一个几千万、甚至几亿元的公司,这是非同小可的事情,他的登记行为本身是否具有真实性,应当征询本人的意见。要进一步提升登记行为的便捷度和公信力,应当打造一个让广大投资者的个人隐私信息受到充分保护、真实意愿得到尊重的营商环境。”

“个人信息永远不能成为赚钱的商品”

有关部门正加大对盗用信息登记等行为的打击力度。

国家市场监督管理总局发布《防范和查处假冒企业登记违法行为规定》,已于2024年3月15日起正式实施执行。该规定加大了对虚假登记的打击惩处力度,提出了加强身份核验、实行信息比对核验、完善撤销程序、对已立案查处的企业不予登记、严惩不法中介违法行为等制度措施。

2024年7月新《中华人民共和国公司法》的出台,对公司法定代表人、高管等职位涤除有了明确的规定。此前的法律法规及司法解释对法定代表人和高管的选任规则细化程度有限,且欠缺对法定代表人和高管的辞任、涤除登记规则。

新《中华人民共和国公司法》第十条规定:担任法定代表人的董事或者经理辞任的,即被视为同时辞去法定代表人职务;而当法定代表人辞任时,公司必须在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法律界人士认为,这一条款为被盗用信息注册为法定代表人的兼职大学生涤除法定代表人提供了法律依据。

新京报记者了解到,如今,兼职被骗的大学生起诉申请涤除法定代表人或高管职位已有许多成功判例。

2024年7月之后,海南的海口、琼海市都出现了被骗大学生成功涤除法定代表人、高管的判例。而郑运昌的判决,也已于2025年8月胜诉。

“目前,通过诉讼成功涤除法定代表人、高管的判例,大多不涉及公司虚开发票等违法违规行为。一旦产生债务或违法,判决依然相当复杂。但总的来说,新《中华人民共和国公司法》的出台给此类问题的解决带来了正面作用。”周易说。

警方在打击此类犯罪方面也有成功案例。据媒体报道,2024年,湖北某地警方曾破获某资金诈骗案,发现接收被骗资金的对公账户背后公司法定代表人竟是一名在校大学生。经过警方调查,该名大学生在2023年被发布兼职的中介万某套取个人信息,此后万某将这些信息用于注册公司、办理营业执照等,再将公司经营权转卖。万某最终以帮助信息网络犯罪活动罪等罪名被判刑。

前几日,郑运昌听说,自己的母校内已经挂出了“严防信息注册兼职骗局”的宣传语。他希望能有更多的人了解这类骗局,“个人信息永远不能成为赚钱的商品。”

评论