金灿荣:中国也许永远不会出现日本式的“诺贝尔奖井喷”

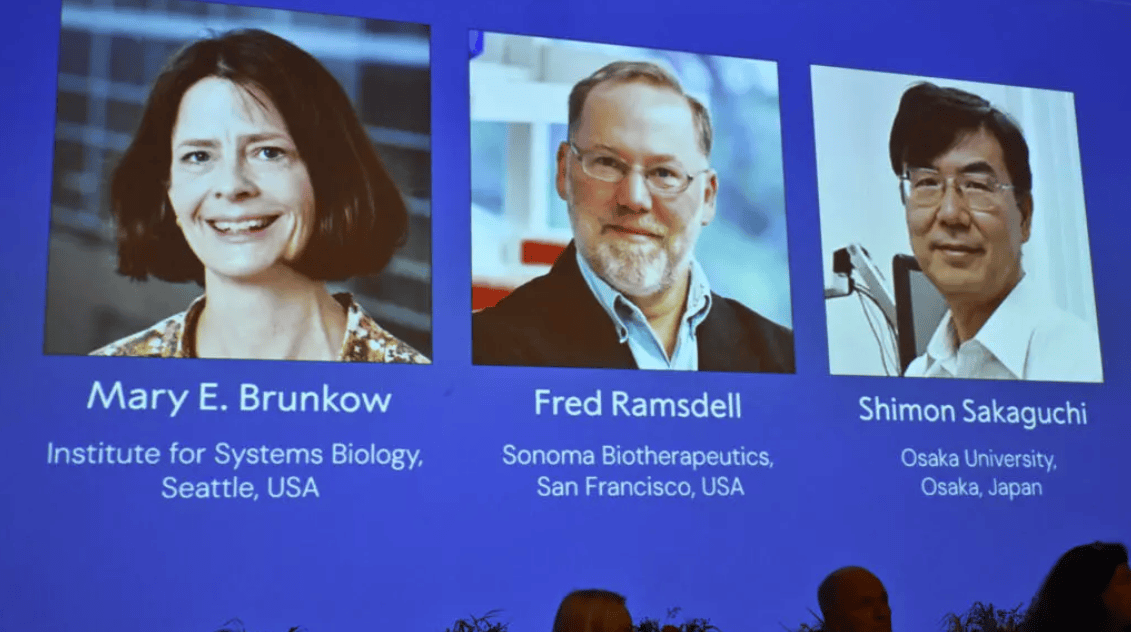

每年10月诺贝尔奖陆续揭晓,总会在中国舆论场激起一片涟漪。今年的结果中,有两个信息格外引人关注:一是在六大奖项中,除文学奖与和平奖外,其他奖项均有美国学者获奖;二是日本科学家坂口志文和北川进分别获得生理学或医学奖以及化学奖。这不禁让许多人再次发问:为什么今年又没有中国人获奖?为什么日本又能斩获诺奖?诺贝尔奖的评选到底公平吗?

(图源:美联社)

这些问题的背后,其实反映出几个基本事实。首先,必须承认,西方国家在基础科学研究方面依然实力雄厚,杰出学者辈出,中国在这方面确实存在差距。

而日本的情况则较为特殊。近年来获得诺贝尔奖的日本学者,其研究成果大多可追溯至二三十年前。这离不开日本上世纪70至90年代国力上升期的持续投入。尤其值得注意的是,2001年日本政府推出《第二个科学技术基本计划》,明确提出“50年内培养30位诺贝尔奖得主”的目标。截至目前,日本已有22位科学家获得自然科学类诺奖,这无疑是对其长期科研投入的一种肯定。此外,日本也积极推动本国科研成果的国际交流,其中自然也包括与诺贝尔奖委员会的必要接触。

当然,我们也不能忽视国际政治环境的影响。在西方对中国崛起心存警惕的背景下,不能完全排除其有意通过奖项分配来平衡国际印象的可能性。

这就引出了一些值得思考的问题:日本学者屡获诺奖,除了科研实力之外,是否也与其和评委会的沟通有关?更重要的是,这些获奖成果能否真实反映日本当前的科研与产业水平?如果基础研究投入巨大,却在产业竞争上节节败退,这样的发展模式是否可持续?

应当承认,日本等国家在工业化和现代科学方面确实基础深厚,中国与它们相比仍有差距,特别是在基础理论领域,我们应当保持虚心学习的态度。

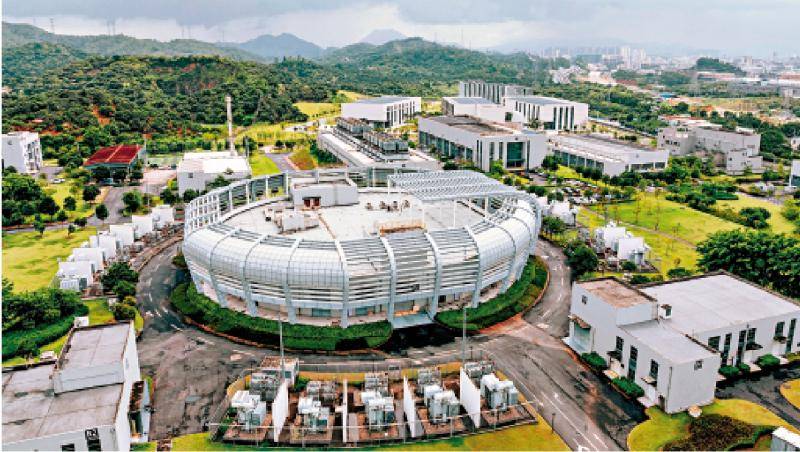

位于东莞松山湖的国家重大科技基础设施,中国散裂中子源。(图源:中新社)

展开全文

但中国人也无需过度焦虑。诺贝尔奖本质上是对过去科研成果的认可,其中也难以完全排除人为因素。日本人连续获奖的现象,可能还会持续一段时间,我们应以平和心态看待。

值得注意的是,近年来诺贝尔奖的非科技类奖项争议越来越大,和平奖与文学奖的名声已经臭了。相比之下,物理、化学及生理学或医学奖仍保持着较高的声誉,这也是诺贝尔奖最后的“底牌”。但归根结底,基础理论研究的价值,最终还是要体现在推动生产力发展上。如果研究成果离实际应用越来越远,那么诺贝尔科学奖的声誉也将面临挑战。

2022年12月10日在瑞典斯德哥尔摩举行的诺贝尔奖颁奖典礼。(图源:美联社)

说到底,中国人不必过分看重诺贝尔奖。这个奖项本质上是西方主导的评价体系的一部分,必然服务于西方的战略利益。而中国与西方在战略利益上存在冲突,这就决定了中国在这个体系中的地位难以快速提升。

科学成就的最终评判标准,不应只是少数权威的意见,而应经得起社会实践的检验。如果未来在某些关键领域,中国能够形成压倒性优势,那比任何奖项都更具说服力。正如成吉思汗强大时,又何须在意其他汗国的评价?

对中国而言,最重要的是脚踏实地做好自己的事,推动产业、科技、军事、社会制度和人民生活水平的全面进步。我们只需坚定走好自己的路,稳步向前,至于他人的评价,不妨任其自然。

评论